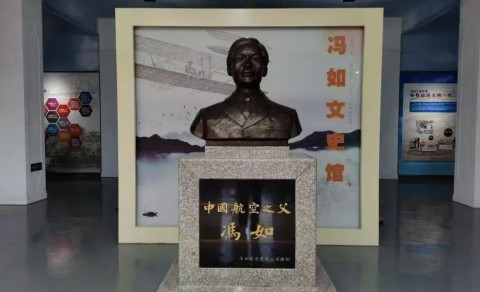

时值中华人民共和国76周年华诞,领袖的讲话激荡着满腔豪情,凝聚起磅礴力量,激励我们以只争朝夕、永不懈怠的精神,奋力投身于以中国式现代化推进强国建设、民族复兴的伟大征程。仰望今日祖国航天航空领域的代代新锐,我们不禁追忆起“中国航空之父”冯如——那位在科学道路上不畏风险、敢为人先的先行者。

2023年,冯如航空嘉年华于恩平盛大举行,业界院士专家、精英翘楚齐聚一堂,智慧交融,思想碰撞。当夜,一千二百架无人机如流萤凌空,在夜幕中汇聚成璀璨星河,瞬息万变的光影点亮恩平夜空,恩城街头万人空巷,汇成欢腾的海洋。此情此景,让专家们无不感怀并交口称赞一个光辉的名字——冯如。

冯如(1883~1912),不仅是首倡“航空救国”并为之奋斗终生的中国人,更是中国近代军事航空思想的先驱,一位赤诚的爱国科技精英。在他成功研制飞机后,毅然拒绝美国的重金聘请,响应孙中山先生号召,回国投身辛亥革命。其间,他曾忙里抽暇,返回家乡恩平县牛江镇杏圃村探亲,由此衍生出一段令人感慨万千的往事。

1985年4月初,时任《恩平报》主编的笔者,陪同同乡——时任《羊城晚报海外版》责任编辑的冯止先生,共赴杏圃村,采访了冯如先生的孙女冯淑娟女士。时年五十余岁的冯淑娟,曾在文革后期历尽艰辛寻回冯如遗骸,后得广州市政府协助,最终将其安葬于广州黄花岗,告慰先烈英灵。

冯淑娟女士对祖父归国细节知之甚详。她动情地回忆道:“我爷爷冯如,怀着一颗炽热的爱国心。”他归国后依然醉心于航空事业,不断致力于飞机的改进与性能提升。1912年春那次返乡,他带回一台“洋狗牌”喇叭式留声机,置于晒谷场上为乡亲们播放唱片,共享新奇。而他进村时随身携带的四个沉甸甸的“金山箱”,尤为引人注目。这看似“颇有油水”的行囊,竟被小偷盯上。是夜,窃贼揭瓦破洞,潜入阁楼,意图窃取箱中“珍宝”。谁知,打开首箱,满目英文典籍;再启次箱,依然卷帙浩繁;第三个箱内,珍藏着飞行器设计图纸;待到第四个箱子开启,仍是剪报与图纸。窃贼大失所望,只得悻悻而去,四个金山箱由此幸免于难。笔者与冯止编辑据此采访合作撰写了长篇通讯《冯如故乡新事》,刊发于1985年4月14日《羊城晚报海外版》,首次将此轶事公之于众。

这则小偷“光顾”金山箱的轶事,听来颇具戏谑,然细细品味,余韵悠长——它生动印证了冯如的学识渊博与孜孜不倦。

牛江昌梅村委会杏圃村

冯如能成功造出中国第一架飞机,其来有自。六岁至十岁,冯如在家乡杏圃村私塾启蒙,后转至邻村“莲塘恩举书馆”求学。彼时所学,虽为《百家姓》《千字文》《三字经》等蒙学经典,但其师冯树仪先生,一位仍固守脑后长辫的严肃老夫子,在讲授《论语》《孟子》之余,亦常为学子描绘《封神榜》《山海经》《三国演义》中的奇幻世界。正是这段启蒙岁月,为冯如播下了向往天空的种子。他晚年曾忆起,童年最深刻的记忆,便是冯树仪老师所讲《封神榜》中辛环与雷震子翱翔天际的激战场面。及至旅美,于艰苦劳作之余,他始终怀抱“成一绝艺以归飨祖国”的鸿鹄之志,立下宏誓言:“苟无成,毋宁死。将毕生心力倾注于飞机制造。无论身在何方,那几个沉甸甸的金山箱总伴随其左右,箱内书籍图纸被他反复研读勾画,故而被友人戏称为“书迷图迷”。

改革开放以来,恩平市崇敬、纪念冯如之举蔚然成风。先后建成冯如纪念中学、冯如小学及其分校,并于恩平一中、恩平黄冈实验中学设立“冯如班”,推行航空特色教育,设立“冯如·腾飞”励学金。中国工程院院士、飞行器导航控制专家冯培德先生,作为恩平杰出乡贤与冯如同里,多次返乡参与纪念活动,亲赴冯如纪念中学开设讲座,寄语后辈:“在各自岗位上弘扬冯如精神,爱国奉献,实干创新,为中华民族的伟大复兴贡献力量。”

杏圃村通道外景

回望冯如四个金山箱在故乡的这场“遭遇”,它从一个独特的侧面,映照出这位航空先驱的勤奋与执着。今日,我们重温往事,亦为获得启迪:民族复兴之伟业,正需要万千儿女传承这般精神,奋发有为,砥砺前行,努力不懈!

文/冯创志