在纪念中国人民抗日战争胜利80周年之际,笔者电话采访了旅居广州的华南理工大学退休副教授吴绍吟。这位83岁的恩平籍学者谈起抗战往事时,最念念不忘的是家乡那座承载着抗战记忆与文化根脉的恩平学宫。

一、抗战烽火中的生命方舟

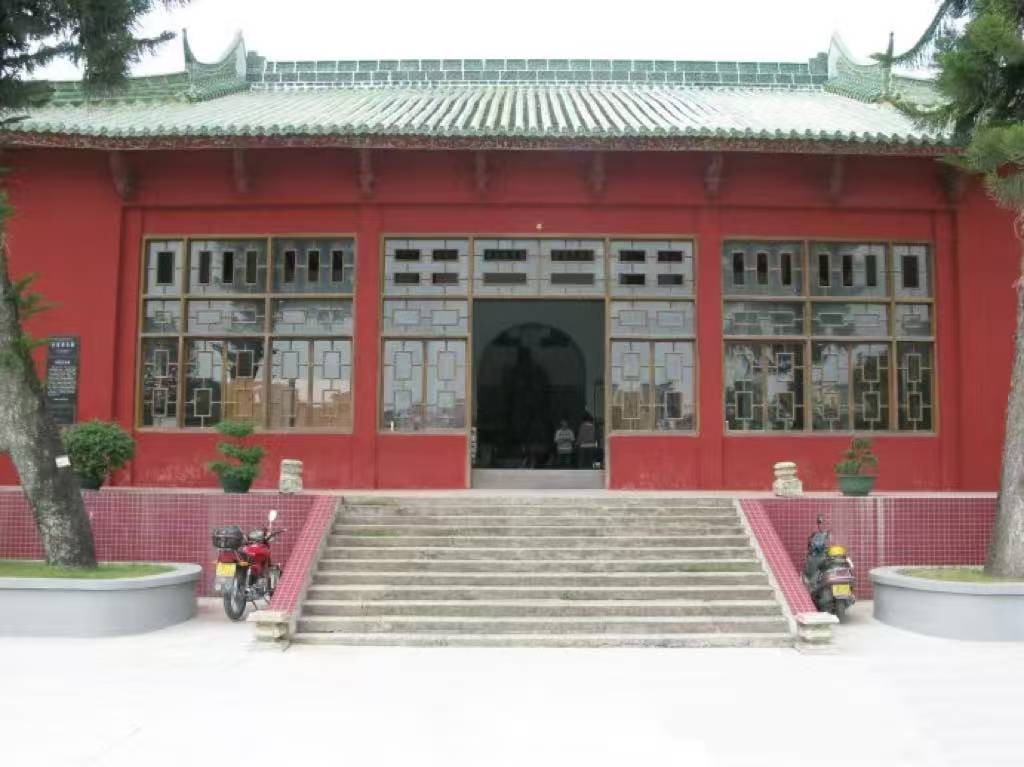

翻开《恩平县志》,1939年春天那悲壮的一页依然清晰:江门、新会前线将士与日寇殊死搏斗,伤亡惨重。同年4月,一批批伤员被转运至恩平。在民族存亡之际,中共恩平县工委通过统战工作,争取到国民政府恩平县长祝秀侠支持,以"抗敌后援会"名义筹集资金,于鳌峰山下的学宫创办临时伤兵医院。

"这是抗战史上鲜为人知的壮举。"吴绍吟声音微颤。当时,旅港恩平回乡服务团团长、中共党员禤荣出任院长,党支部副书记冯美坤具体负责。简陋的学宫内,没有手术台就用门板代替,缺乏西药便采集中草药。江洲大江、东安横槎、大田石山等地的乡医闻讯赶来,与"服务团""后援会工作队"的志愿者们日夜救治。两个多月里,百余位伤员在这座千年学宫重获新生,创造了战地医疗的奇迹。

二、千年学宫的前世今生

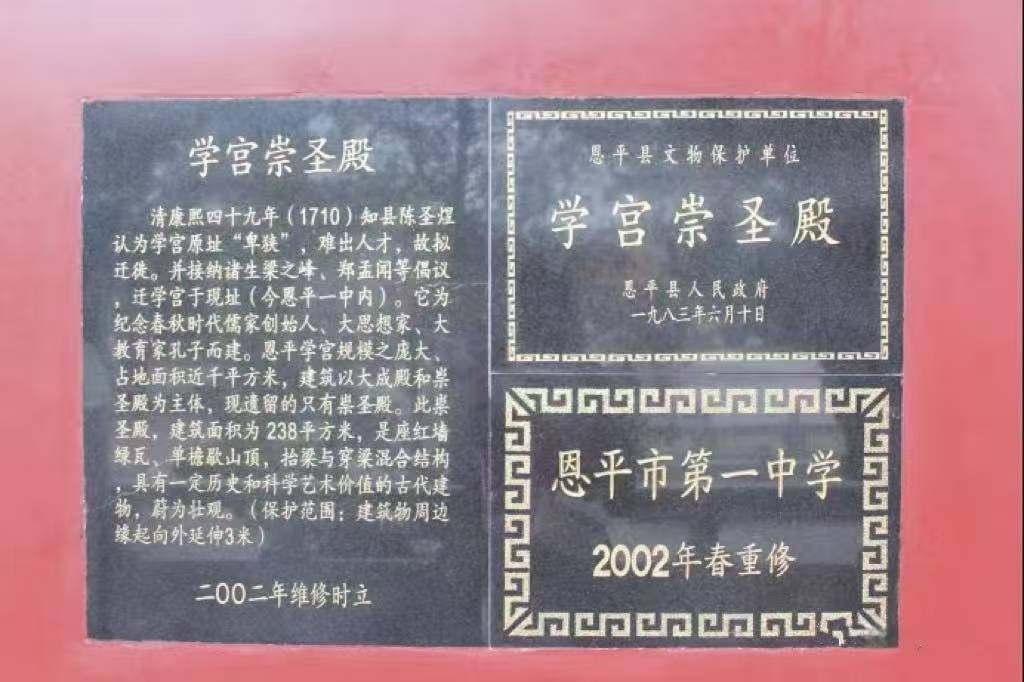

谈及学宫渊源,这位老学者如数家珍:恩平设县始于东汉建安二十五年(公元220年),历经千年区划变迁,至明成化十四年(1478年)重置县治时,首任知县吴钺"化戎马为诗书",择城北风水宝地兴建学宫。

"当年陈白沙先生用自创的茅龙笔题写碑文,笔力遒劲如龙蛇竞走。"吴绍吟特别提到,成化十八年(1482年),这位岭南大儒亲撰《恩平县儒学记》,碑高1.97米,楷书阴刻,字字珠玑。据其考证,鼎盛时期的学宫堪称建筑艺术宝库:三进院落中,大成殿飞檐斗拱,月台丹墀庄严肃穆;泮池金水桥上,曾走过无数青衣学子;明伦堂后的尊圣阁藏书万卷,近圣书院琅琅书声不绝。那些失散的石碑——康熙《新迁学宫碑》、乾隆《候廖公德政碑》、嘉庆《重修学宫助捐碑》,都记录着这座岭南文脉圣地的沧桑。

三、一位学子的文化乡愁

1959年考入恩平一中的吴绍吟,与学宫有着特殊情缘。"校庆百年时,我专门向校长提议追寻流失的陈白沙碑刻。"老人痛心地说,当年悬挂在学宫的茅龙笔真迹碑文,竟在动荡年代被弄坏,上世纪九十年代被外地人取走,"那是恩平的文化基因啊!"

电话那头的叹息声里,仿佛回荡着历史的回响:抗战伤兵在此重获新生的呐喊,明清学子金榜题名时的钟鼓,还有那个在碑廊下临摹书法的少年身影。如今,老人最大的心愿,是这些承载着民族记忆的文化瑰宝能重回故土,让后世铭记:这座学宫不仅是抗战救护的圣地,更是岭南文化薪火相传的见证。

文:冯创志