长期以来,一些教科书及主流观点认为潭江干流发源于阳江市阳东区的牛围岭,流经恩平锦江。然而,我们几位文史研究者及恩平市老水利工作者在近期深入调研中发现,这一说法存在明显偏颇,未能全面反映锦江源流的历史与地理事实,亟待澄清与完善。

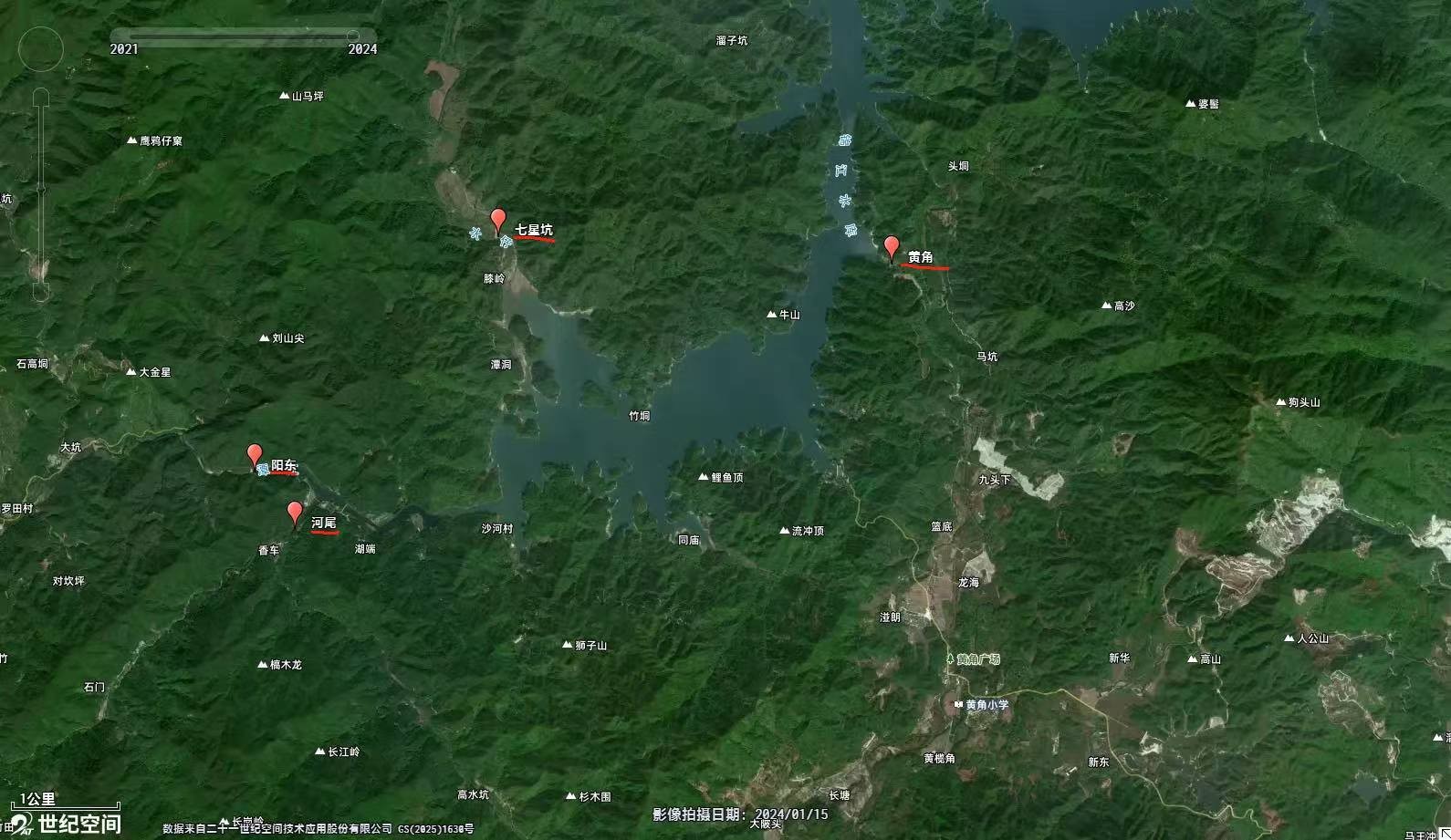

今年九月上旬,曾任恩平市水利部门主任、对锦江流域极为熟悉的刘主任及李主任,通过地图详细解析了锦江水库及其周边水系的真实分布。资深水利专家吴用兴也曾向江门文史专家黎彩娟指出:除牛围岭之外,沙河、三夹河、黄角河、炉塘河与阵湾河均为锦江的重要源头。而在清湾保护区工作的冯少茂等人9月10日展示2023年拍摄的卫星图不难看到,锦江水库源头有四处来自四大水系:东侧源自恩平那吉黄角系,西侧源自恩平烂头岭,东北侧源自恩平七星坑水系,西侧则来自阳东牛围岭,西南侧源自恩平河尾。这四条水系分别从不同方向汇入锦江水库,因此说仅将源头归于阳东牛围岭,显然有失全面。可以说,一张航拍图等因素改写传统的锦江水库源流之说。

锦江干流自清湾起始,先后与黄角河、沙岗河汇合,流经大田后与朗底河交汇,形成干流主体,纵贯恩平十个区镇,构成锦江上游段,总长128公里,集雨面积达937平方公里。

历史沿革同样印证了这一多元源流的真实性:牛围岭所在的珠环山,原为阳江、恩平、阳春三县共有,而其所辖的两个村委会历来归属恩平管辖。1949年新中国成立后,行政区划基本延续历史格局,仅珠环、太洞两个自然村划归阳江市阳东区管辖。因此,无论从自然地理还是人文历史角度看,将锦江源头单一归为阳东牛围岭,均不够公允。

回顾恩平建县一千二百余年的历史,其建置曾经历多次重大变迁。恩平最早由海安(或更早的齐安)演变而来,至宋开宝九年(公元976年),恩平县被撤销,全域并入阳江,历时五百零五年。直至明成化十四年(1478年),才从阳江、新兴、新会、台山(其时开平尚未立县)四县划地重置恩平县。需特别指出的是,明代重设恩平时,从阳江划出的区域仅包括今恩平市的大槐、那吉、大田及横陂镇一小部分,不足今恩平全域的五分之一。

有专家罗学华指出,牛围岭历来属恩平管辖,在并入阳江期间虽隶属阳江五百余年,但解放后经重新区划调整,部分区域划出。珠环山(亦称烂头岭,海拔1040米)、牛塘山、七星坑、天堂山、君子山等共同构成锦江主要水源涵养区,其中珠环山作为恩平最高峰,无疑是锦江的重要正源之一。

锦江水库汇聚了上游五大支流——黄角水、清湾水、沙岗水、岑洞水和阵湾水,形成了广阔的水域。从水库西南端的黄角水入口溯源而上,可见规模宏大的九头电站及其拦河坝,该坝截断黄角河,引水发电。继续上行可抵达牛塘山下的河尾村。

牛塘山位于恩平市那吉镇河尾村,地处恩平、阳东、阳春三地交界,其主峰珠环山为恩平最高峰。山顶呈缓坡草甸地貌,山脊绵延,草色金黄,素有“小武功山”之美誉。该区域毗邻七星坑省级自然保护区,溪流清澈,原始自然风貌保存完好。截至2025年,已成为融合生态保护与户外徒步旅游的重要自然区域。

若沿清湾河水系主流继续溯源,可见沙河湾处建有大型拦河坝及沙河电站。清湾河在此分为南向与西南向两支流,其源头山系即为七星坑省级自然保护区。该保护区位于恩平市境内,地处北回归线以南,属云雾山脉南端,总面积8060.3公顷,是珠三角地区唯一保存完好的原始次生林,被誉为“自然生物宝库”。区内动植物资源极其丰富,有维管植物1053种、陆生野生动物162种,其中国家级重点保护动植物达35种,具有极高的自然性、典型性与生物多样性价值。

综上所述,锦江实为发源于恩平与阳东四地共同孕育的河流,其中恩平境今占了三处。锦江是恩平历届班子带领人民群众共同守护的母亲河。其源流的历史脉络与地理格局,远比传统认知更为复杂与多元。唯有立足于多源汇流、历史沿革与自然生态的整体视角,方能真正把握锦江之“源”的完整真相。

文/冯创志 罗学华 恩水