(委国侨报讯)七月的巴山大峡谷,云雾缭绕间藏着盛夏的清凉,也涌动着文旅融合的热潮。7月23日至24日,“行走中国·2025海外华文媒体川渝行走进巴山大峡谷”活动如期举行,20余家海外华文媒体、四川省级主流媒体及市县融媒体中心记者齐聚达州,以笔墨镜头为桥,向外展现“巴风賨韵・安逸达州”的独特魅力。这场活动既是成渝地区双城经济圈建设五周年的成果展示,更是达州以文旅融合助推5A景区创建的生动实践。

溯文脉:历史与当下的文旅对话

“距今4500年的罗家坝遗址,是巴文化的重要发祥地之一。”在罗家坝遗址博物馆,讲解员的介绍让记者们驻足沉思。作为此次参访的首站,这座承载着巴人文明密码的博物馆,将尘封的历史转化为可触摸的旅游资源——陶器上的绳纹、青铜剑的寒光,与展板上的考古故事交织,让“巴文化”从文献记载走向游客的沉浸式体验。

达州提出“文化为魂、旅游为体”,罗家坝遗址的保护与活化正是这一理念的鲜活注脚。把考古成果转化为旅游产品,让游客在参观中读懂巴文化,这是文旅融合的深层逻辑,通过这种形式的传播,将让更多人知晓达州作为 “巴人故里”的文化分量。

观业态:自然与人文的双向赋能

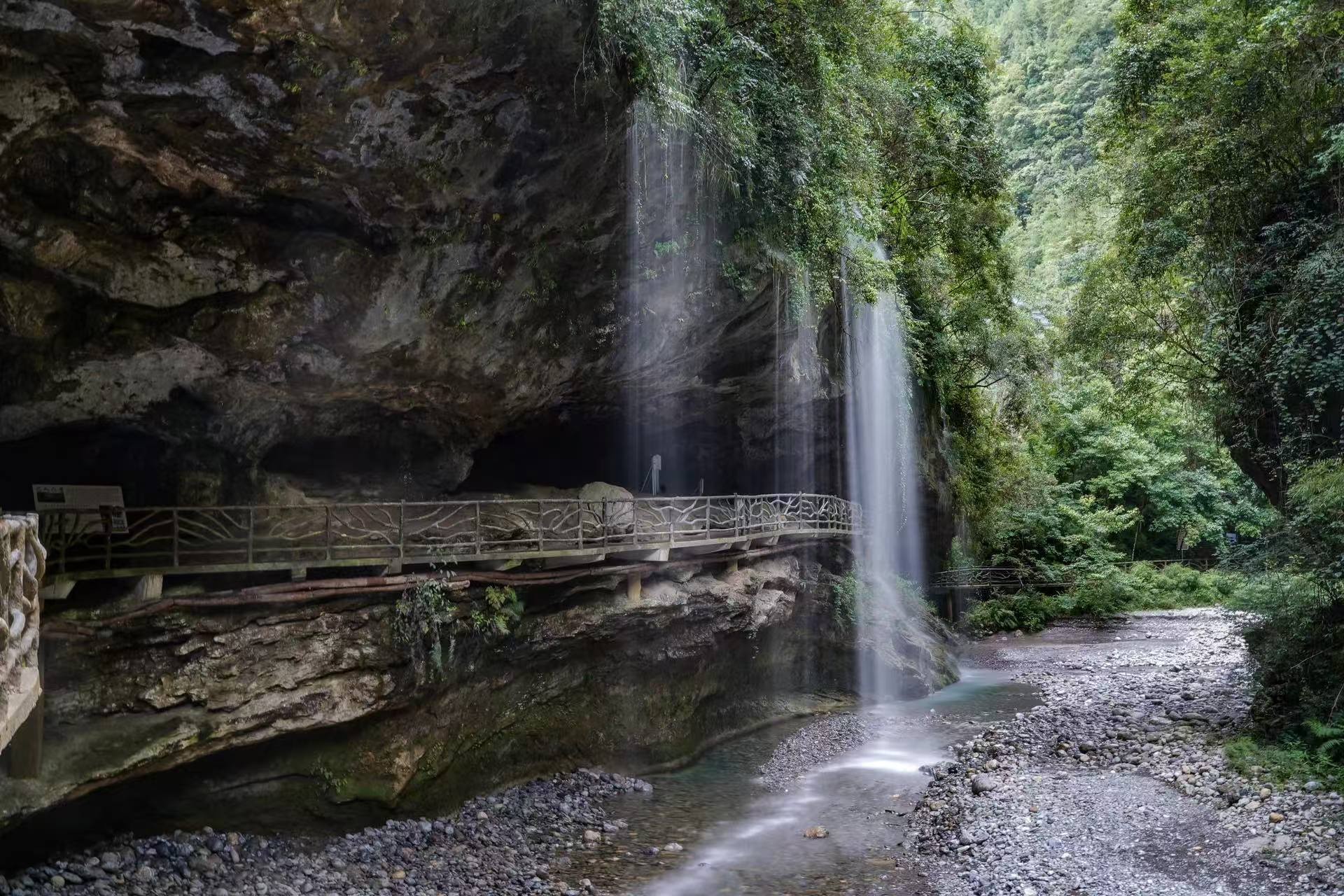

雨后的巴山大峡谷,罗盘顶红豆杉栈道云雾缭绕,红豆杉与云海相映成趣;云顶飞渡玻璃桥上,脚下是百米深渊,眼前是层峦叠嶂——这处目前世界上岩锚主跨和落差均居第一的玻璃桥,既是自然奇观的 “观景台”,也是旅游设施的 “打卡地”。

“20℃的夏天,比42℃的重庆凉爽太多!”印度尼西亚《千岛日报》记者刘兰玲的感叹,道出了巴山大峡谷“避暑经济”的吸引力。而这份吸引力,既来自原生态的自然禀赋,更源于“业态融合”的精心培育:在桃溪人家,穴居咖啡与溪流景观结合,让游客“坐下来”体验慢生活。

夜间的白虎广场上,“巴风土韵、喜嫁千年”土家婚俗非遗秀热闹开演。“司锣开道”的庄重、“绣球招亲”的互动,让华文媒体记者沉浸式感受土家文化。“第一次见这样的婚俗表演,太有感染力了!”斯里兰卡《锡兰华音》董事长杨诗源说,文化活态传承让旅游有了温度。这种“非遗 +旅游”的模式,正是达州丰富文旅业态、推进“品牌融合”的重要举措。

聚合力:媒体矩阵助推品牌升级

“作为海外华文媒体,我们要让世界看见这里的美。”阿联酋《绿洲报》记者吴军的话道出了参访团的共同使命。此次活动中,海外华文媒体与本土融媒体形成“矩阵传播”,既有对自然景观的直观呈现,也有对文化底蕴的深度解读。这种传播合力,与达州“做大做强文化旅游业”的目标高度契合。

“我们计划推荐这里作为影视取景地,用镜头语言讲好峡谷故事。”吴军的想法,正呼应了“科技赋能”的要求——通过影视、新媒体等多元载体,让“巴风賨韵・安逸达州”品牌走向更广阔的市场。此次媒体参访活动,既是对创5A成果的检验,更是对未来发展的蓄力。